脱炭素の最適化と新しい売上づくり

脱炭素プロジェクト推進リーダー養成講座

オンラインセミナー

~ 脱炭素の環境性と経済性と戦略性のバランス設計 ~

開催日:2021年10月25日(月)

13:00~17:00

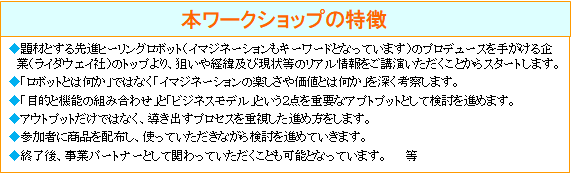

地球温暖化を防ぐため、先進国を中心に温室効果ガス削減の取り組みを行っています。日本政府も、2030年度に向け温室効果ガスを13年度比で46%削減するという新たな目標を発表しました。一方、SDGsやESG投資の観点かも、企業はRE100やREActuonに代表されるようなエネルギーの脱炭素を進めていく必要性に迫られており、具現化に向けた活動の準備をしている所も多いと思われます。

脱炭素は、環境性の面ではプラスになりますが、一般には経済性の面ではマイナスに働く傾向にあります。また、再エネの導入拡大にあたっては、評価が高い追加性なども考慮に入れることも必要となります。

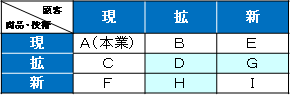

さらには、経営課題として取り組む限りは、やはり競争力向上や新しい売上に結びつくような活動が理想となります。すなわち、脱炭素を実現していくためには、環境性と経済性と戦略性のバランスを取っていくような設計をすることが重要となります。

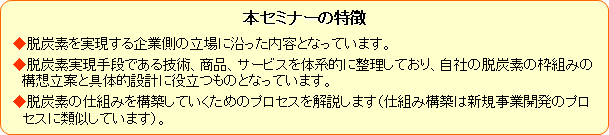

エネルギー分野については、法的側面での変化が継続的に起きており、エネルギー行政についてウォッチングできる知識は必要です。また、PPA、自己託送という形態やアグリゲーターなどの事業者、アンモニア発電などの技術等、脱炭素の新しい手段が次々に開発されています。そのため、これらを手がける事業者から情報を得ることは大切ですが、自社にて体系的に情報を整理した上で最適な脱炭素の枠組みを構想立案し、脱炭素の仕組みを企業が主体的に設計していくことも重要と考えます。

本セミナーは、企業の収益に大きく影響を与える脱炭素活動を進めていくために整理した必要情報を提供すると共に、構想立案、仕組みの設計を行っていくための考え方と進め方について解説するものです。

※詳しくはこちらごご確認ください。