微細藻類を小面積で陸上培養する新技術の活用

「脱炭素と新規事業開発を実現する“微細藻類事業化検討プロジェクト”」

ご案内

すべての企業が脱炭素に取り組むことが必要な状況となっており、脱炭素は経営上の重要課題になっています。

脱炭素の手段としては、大きく2つの方向があります。

①発電を化石燃料から再生可能エネルギーに替える

②非電力により排出されたCO2を実質ゼロにする(回収し貯留する、回収し改質する、人工光合成で吸収する など))

上記2つの方向は、環境性の面ではプラスになりますが、一般にはコストが高くなる傾向にあります。経営課題として取り組む限りは、脱炭素を実現すると共に新しい売上に結びつくような活動が理想となります。そこで、注目されているのが「微細藻類」です。

たとえば、野菜の栽培は、CO2を吸収すると共に栽培された野菜は商品となり売上につながります。微細藻類も同様のことが可能となります。ただし、野菜との違いは、「一般の植物に比べ数十倍の光合成能力がある」こと、及びクロレラやルテインなど「付加価値の高い高単価な商品」を作り出せることにあります。すなわち、脱炭素と新規事業開発を同時に成り立つこと可能となります。

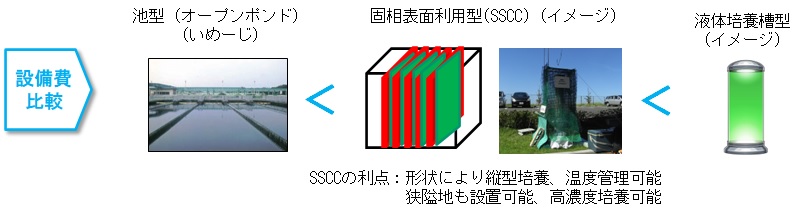

ただし、このことを実現するには、巨大な池での培養は現実的でないため、微細藻類を小面積で培養する必要があります。この小面積で培養できる技術に、東京薬科大学の都筑名誉教授が開発された縦型培養の技術「固相表面利用型技術(SSCC法)」があります。このSSCC法は、脱炭素ソリューションのひとつのヒントを提供しているとものと思われます。

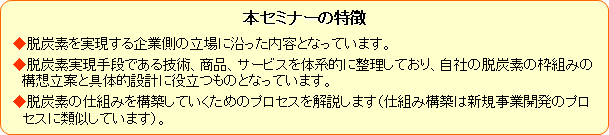

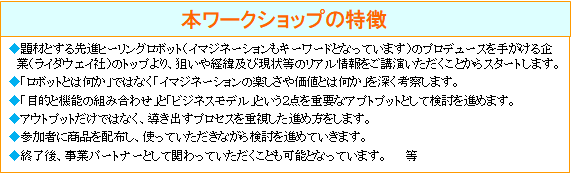

SSCC法という技術をヒントとした脱炭素ソリューションの構想立案は、新規事業を模索する企業、及び脱炭素を推進する企業の双方にとってメリットのあるものとと考え、この度「脱炭素と新規事業開発を実現する“微細藻類事業化検討プロジェクト」を開催することとなりました。

何卒、ご参加のほどよろしくお願い申し上げます。